Hôpital Général : Différence entre versions

(→Son histoire) |

(→Son histoire) |

||

| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||

== Son histoire == | == Son histoire == | ||

| + | |||

| + | {{A|1744}} : Le roi Louis XV prend la décision de faire édifier à Valenciennes un Hôpital de la Charité. Cet établissement était destiné à accueillir les malades, les mendiants, les vieillards, les enfants abandonnés, les femmes en couches et les aliénés de toute la province. | ||

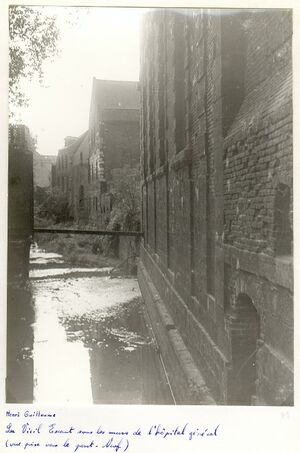

{{Imagedroite|fichier=Valenciennes-Hopital_General-Vieil_Escaut.jpg|desc=Photo Henri Guillaume 1940}} | {{Imagedroite|fichier=Valenciennes-Hopital_General-Vieil_Escaut.jpg|desc=Photo Henri Guillaume 1940}} | ||

| − | Les lettres patentes affectèrent le produit d'un impôt de deux liards par pot de bière forte, levé sur toute la province du Hainaut français, au financement du chantier de construction | + | Avant {{A|1750}} : Des avant-projets relatifs à la construction de l'hôpital, incluant le plan du rez-de-chaussée de la chapelle et l'élévation antérieure de son corps de bâtiment, ainsi que des plans de distribution générale du sous-sol et du premier étage, sont élaborés. |

| + | |||

| + | 4 octobre {{A|1750}} : Des plans de distribution générale pour le sous-sol et le premier étage du projet de construction sont datés. | ||

| + | |||

| + | Les lettres patentes du 14 mars {{A|1751}}, affectèrent le produit d'un impôt de deux liards par pot de bière forte, levé sur toute la province du Hainaut français, au financement du chantier de construction. Cet établissement était destiné à recevoir tant les vieillards indigents et enfants abandonnés de la ville de Valenciennes que ceux du reste de la province. | ||

| − | Les plans définitifs furent dressés le 15 juillet 1751 par l'ingénieur des Ponts et Chaussées de la province, Charles-Toussaint Havez, après avoir été examinés à Paris par l'architecte Pierre Contant d'Ivry. | + | Les plans définitifs furent dressés le 15 juillet {{A|1751}} par l'ingénieur des Ponts et Chaussées de la province, Charles-Toussaint Havez, après avoir été examinés à Paris par l'architecte Pierre Contant d'Ivry. Le devis fut établi le 8 juin {{A|1752}} et les travaux adjugés à Coquelet, entrepreneur. |

| − | Le devis fut établi le 8 juin 1752 et les travaux adjugés à Coquelet, entrepreneur. | ||

| − | En 1752, le sol du terrain d'assiette fut remblayé sur une hauteur d'un mètre à la suite du relèvement du niveau des rues circonvoisines. Les travaux de construction furent entrepris, semble-t-il, en juillet 1752, sous la conduite de Gillet, architecte de la ville de Valenciennes. | + | En {{A|1752}}, le sol du terrain d'assiette fut remblayé sur une hauteur d'un mètre à la suite du relèvement du niveau des rues circonvoisines. Les travaux de construction furent entrepris, semble-t-il, en juillet 1752, sous la conduite de Gillet, architecte de la ville de Valenciennes. |

| − | Le gros œuvre | + | {{A|1766}} : Le gros œuvre de l'hôpital est achevé pour l'essentiel. |

| + | |||

| + | Le 1er juillet {{A|1767}}, l'établissement inauguré. En fait, le chantier dura encore jusqu'en {{A|1774}}, car il restait, paraît-il, à ériger la chapelle. | ||

"''L’édification de cet important édifice, destiné à recueillir diverses catégories de déshérités de l'époque, de toute la province du Hainaut, ne devait être achevé qu'en 1774. Ses plans étaient dus à un ingénieur des Ponts-et-chaussées du nom de Toussaint Havez. Les frais de constructions, qui dépassèrent 1 334 000 livres, furent couverts par un impôt de deux patars au pot de bière consommé dans la province.''" | "''L’édification de cet important édifice, destiné à recueillir diverses catégories de déshérités de l'époque, de toute la province du Hainaut, ne devait être achevé qu'en 1774. Ses plans étaient dus à un ingénieur des Ponts-et-chaussées du nom de Toussaint Havez. Les frais de constructions, qui dépassèrent 1 334 000 livres, furent couverts par un impôt de deux patars au pot de bière consommé dans la province.''" | ||

: «[[Petite histoire des rues de Valenciennes]]» d'André Gauvin. | : «[[Petite histoire des rues de Valenciennes]]» d'André Gauvin. | ||

| − | Le | + | {{A|1774}} : Le chantier de construction se poursuit jusqu'à cette année, pour achever la chapelle. Les dates de construction (1752-1774) figurent sur le balcon en fer forgé. La construction complète se termine en 1775. |

| + | {{A|1783}} : Les administrateurs de l'Hospice Général demandent le murage des fenêtres des prisons donnant sur le canal de dérivation de l’Escaut, afin d'éviter les communications avec l'extérieur ou les évasions. | ||

| + | |||

| + | {{A|1793}} : Pendant le siège de Valenciennes par les armées de la première Coalition, les bâtiments de l'Hôpital Général subissent d'importantes destructions, et des traces de boulets sont encore visibles sur les façades côté canal. | ||

| + | |||

| + | {{A|1816}} : L'armée commence à occuper une partie des bâtiments, accueillant des troupes anglaises jusqu'en 1818, puis un hôpital militaire français est installé | ||

| + | |||

| + | {{A|1831}} : Le service de santé des armées obtient la concession de tout le corps de bâtiment dressé sur le côté gauche de la cour d'honneur, ainsi que la moitié gauche du corps de bâtiment situé en façade, pour y transférer l'hôpital militaire. Cette occupation dura jusqu'en 1894, ce en dépit des protestations de la commission des hospices civils. | ||

| + | |||

| + | {{A|1894}} : L'occupation militaire de l'hôpital prend fin. | ||

Lors de la Première Guerre mondiale, le bâtiment sert de prison pour enfermer les prisonniers civils jusqu'en {{A|1918}}. | Lors de la Première Guerre mondiale, le bâtiment sert de prison pour enfermer les prisonniers civils jusqu'en {{A|1918}}. | ||

| Ligne 49 : | Ligne 65 : | ||

Le 18 juin {{A|1945}} le bâtiment est classé monument historique. | Le 18 juin {{A|1945}} le bâtiment est classé monument historique. | ||

| + | |||

| + | Années {{{A|1960}} : Des travaux d'aménagement sont effectués dans le cadre de la politique d'« humanisation des hôpitaux ». Des faux plafonds sont installés au rez-de-chaussée de l'aile gauche et sur l'ensemble du premier étage du corps de logis principal pour améliorer le confort des pensionnaires, réduisant la hauteur des salles (originellement 7,5 mètres au rez-de-chaussée). Les anciennes salles sont cloisonnées verticalement pour créer des chambres plus petites et individuelle | ||

La fin du siècle dernier voit un service de gérontologie s’installer jusqu’à la fermeture de l’établissement en {{A|2009}}. | La fin du siècle dernier voit un service de gérontologie s’installer jusqu’à la fermeture de l’établissement en {{A|2009}}. | ||

| − | + | {{A|2001}} Les équipes de Valenciennes Métropole commencent à s'installer dans la partie droite de l'édifice, autour de l'ancienne "cour des cuisines". | |

| + | |||

| + | Juillet {{A|2002}} : Le président de Valenciennes Métropole, Jean-Louis Borloo, demande de transformer le nom du bâtiment en "Hôtel du Hainaut", en raison de la confusion des visiteurs voyant des services communautaires situés dans un "hôpital" | ||

| + | . | ||

| + | {{A|2004}} : La notice historique de l'Inventaire est rédigée pour la première fois. | ||

| + | |||

| + | Janvier {{A|2009}} : Les derniers pensionnaires quittent l'établissement, la désaffectation en tant que maison de retraite étant programmée. | ||

| + | |||

| + | {{A|2011}} : L'ensemble des bâtiments entourant la cour d'honneur (corps de logis principal) est cédé à une société immobilière, la Financière Vauban, pour y aménager divers équipements, dont un hôtel de luxe et environ 160 appartements. Ces aménagements prévoient la restauration à l'identique de la toiture détruite en 1940 et la restitution des lucarnes d'origine. | ||

| + | |||

| + | {{A|2013}} : D'importants travaux de réhabilitation sont menés par Valenciennes Métropole pour l'aile droite, et par la Financière Vauban pour la cour gauche. La toiture d'avant 1940, avec ses 246 lucarnes d'origine, est restaurée. | ||

| − | + | Mai {{A|2019}} : Le [[Royal Hainaut Spa & Resort Hôtel]] ouvre ses portes. Il propose un hôtel de luxe, 160 appartements de standing, et abrite les bureaux de Valenciennes Métropole. | |

== La chapelle == | == La chapelle == | ||

| − | + | {{ImageGauche|fichier=CSPV-Hopital_general_chapelle.jpg|desc=Chapelle de l'Hôpital général de Valenciennes. Vue de l'arrière. Photo A. Cybertowicz (CSVP)}} | |

| + | La chapelle est un exemple en termes d’architecture : la façade extérieure est composée de deux doubles colonnes doriques encadrant la porte et couronné par un fronton courbe. Elle est surmontée d’un clocher de plan carré, aux angles arrondis. L’intérieur est tout à fait remarquable : une nef en berceau et un chœur en abside couvert d’une haute voute nervurée de style gothique, des bas-côtés et une galerie supérieure. Les aménagements d’époque sont encore nombreux tels que les confessionnaux, l’autel, la chaire, les délicates grilles en fer forgé ainsi que le mobilier du XVIIIᵉ siècle (tableaux, sculptures). Cette chapelle est le seul édifice religieux de Valenciennes à nous être parvenu intact depuis le XVIIIème siècle. | ||

== Divers == | == Divers == | ||

Version actuelle en date du 25 août 2025 à 20:50

«De tous les moyens qui ont été pris pour bannir la mendicité et réprimer les désordres qui en sont la suite, il n’a pas été reconnu de plus efficace que l’établissement des hôpitaux généraux où les pauvres que leur âge ou leur infirmité privent des moyens de gagner leur vie trouvent un asile assuré ; les enfants abandonnés, ou que leurs parents sont dans l’impuissance de nourrir, apprennent en recevant la subsistance, à devenir des citoyens utiles et les mendiants valides sont occupés à des travaux qui les éloignent des vices qu’entraîne la fainéantise.»

Cet extrait des lettres patentes du 15 mars 1751 à l’origine de la fondation de l’Hôpital Général (cité par Pierre Pinon dans « Valenciennes les Canonniers ») démontre que la précarité n’a pas d’âge. Si Valenciennes disposait bien de quelques établissements charitables, aucun d’entre eux ne pouvait accueillir un grand nombre de pensionnaires. En édifiant ce nouvel « Hôpital de la Charité », l’administration royale permettait l’accueil des malades, mendiants, vieillards, femmes en couches, enfants abandonnés et des aliénés, soit 904 femmes et 880 hommes.

L’Hôpital général a été édifié de 1751 à 1774.

À sa place, on trouvait, à partir de 1583, le refuge de l’abbaye de Marchiennes, qui abrita quelques temps, les jésuites arrivés dans notre ville. La communauté religieuse des sœurs pénitentes s’y installa en 1611 et un couvent ainsi qu’une chapelle s’y construisit.

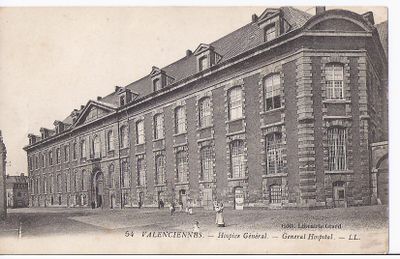

Sa construction entraîna l’expropriation de plusieurs maisons et du couvent des religieuses de Sainte Madeleine, dites Filles Repenties, qui avait déjà été exproprié au XVIème siècle lors de la construction de la redoute espagnole (citadelle). L’édification du bâtiment a été entreprise par Toussaint d’Havez, un ingénieur des Ponts et Chaussées. Pour financer un projet d’une telle envergure, un impôt a été instauré de l’ordre de 2 patars au pot de bière consommé dans les cabarets. La construction a duré de 1752 à 1766 pour les bâtiments d’accueil. La mise en service débute en 1767 alors que les travaux de la chapelle continuent jusqu’en 1774. L’hôpital a été édifié sur un plan carré, avec une cour intérieure. La chapelle s’impose au centre de la cour dans l’axe du porche. L’édifice est principalement construit en briques rouges et en pierres bleues de la région de Bavay. Il forme un grand quadrilatère de soixante-dix mètres de profondeur sur cinquante mètres de façade, les bâtiments faisant vingt mètres de largeur.

Le bâtiment est un beau témoin de l’architecture civile du XVIIIème siècle qui a perduré malgré les guerres et les quartiers avoisinant détruits. Sa chapelle dont on aperçoit le clocher depuis le parking de l’ancienne caserne Ronzier, est visible depuis la cours intérieure et est particulièrement intéressante.

L’entrée est remarquable par sa porte sculpté et son balcon en fer forgé, surmontés d’un fronton triangulaire.

Son histoire

1744 : Le roi Louis XV prend la décision de faire édifier à Valenciennes un Hôpital de la Charité. Cet établissement était destiné à accueillir les malades, les mendiants, les vieillards, les enfants abandonnés, les femmes en couches et les aliénés de toute la province.

Avant 1750 : Des avant-projets relatifs à la construction de l'hôpital, incluant le plan du rez-de-chaussée de la chapelle et l'élévation antérieure de son corps de bâtiment, ainsi que des plans de distribution générale du sous-sol et du premier étage, sont élaborés.

4 octobre 1750 : Des plans de distribution générale pour le sous-sol et le premier étage du projet de construction sont datés.

Les lettres patentes du 14 mars 1751, affectèrent le produit d'un impôt de deux liards par pot de bière forte, levé sur toute la province du Hainaut français, au financement du chantier de construction. Cet établissement était destiné à recevoir tant les vieillards indigents et enfants abandonnés de la ville de Valenciennes que ceux du reste de la province.

Les plans définitifs furent dressés le 15 juillet 1751 par l'ingénieur des Ponts et Chaussées de la province, Charles-Toussaint Havez, après avoir été examinés à Paris par l'architecte Pierre Contant d'Ivry. Le devis fut établi le 8 juin 1752 et les travaux adjugés à Coquelet, entrepreneur.

En 1752, le sol du terrain d'assiette fut remblayé sur une hauteur d'un mètre à la suite du relèvement du niveau des rues circonvoisines. Les travaux de construction furent entrepris, semble-t-il, en juillet 1752, sous la conduite de Gillet, architecte de la ville de Valenciennes.

1766 : Le gros œuvre de l'hôpital est achevé pour l'essentiel.

Le 1er juillet 1767, l'établissement inauguré. En fait, le chantier dura encore jusqu'en 1774, car il restait, paraît-il, à ériger la chapelle.

"L’édification de cet important édifice, destiné à recueillir diverses catégories de déshérités de l'époque, de toute la province du Hainaut, ne devait être achevé qu'en 1774. Ses plans étaient dus à un ingénieur des Ponts-et-chaussées du nom de Toussaint Havez. Les frais de constructions, qui dépassèrent 1 334 000 livres, furent couverts par un impôt de deux patars au pot de bière consommé dans la province."

- «Petite histoire des rues de Valenciennes» d'André Gauvin.

1774 : Le chantier de construction se poursuit jusqu'à cette année, pour achever la chapelle. Les dates de construction (1752-1774) figurent sur le balcon en fer forgé. La construction complète se termine en 1775.

1783 : Les administrateurs de l'Hospice Général demandent le murage des fenêtres des prisons donnant sur le canal de dérivation de l’Escaut, afin d'éviter les communications avec l'extérieur ou les évasions.

1793 : Pendant le siège de Valenciennes par les armées de la première Coalition, les bâtiments de l'Hôpital Général subissent d'importantes destructions, et des traces de boulets sont encore visibles sur les façades côté canal.

1816 : L'armée commence à occuper une partie des bâtiments, accueillant des troupes anglaises jusqu'en 1818, puis un hôpital militaire français est installé

1831 : Le service de santé des armées obtient la concession de tout le corps de bâtiment dressé sur le côté gauche de la cour d'honneur, ainsi que la moitié gauche du corps de bâtiment situé en façade, pour y transférer l'hôpital militaire. Cette occupation dura jusqu'en 1894, ce en dépit des protestations de la commission des hospices civils.

1894 : L'occupation militaire de l'hôpital prend fin.

Lors de la Première Guerre mondiale, le bâtiment sert de prison pour enfermer les prisonniers civils jusqu'en 1918.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, nous dit Thérèse Lecroart,

- « Le bâtiment portait une croix rouge sur sa toiture, signifiant qu’il s’agissait d’un bâtiment civil avec des malades mais les Allemands n’en ont pas tenu compte, ils l’ont bombardé. La charpente de la toiture prit feu. La cave du bâtiment servait de protection contre les bombardements. Cependant, des civils ne s’y sont pas réfugiés et ont trouvé la mort. Ils ont d’abord été enterrés dans la cour avant que leurs corps ne soient transférés au cimetière après la guerre ».

Le 18 juin 1945 le bâtiment est classé monument historique.

Années {1960 : Des travaux d'aménagement sont effectués dans le cadre de la politique d'« humanisation des hôpitaux ». Des faux plafonds sont installés au rez-de-chaussée de l'aile gauche et sur l'ensemble du premier étage du corps de logis principal pour améliorer le confort des pensionnaires, réduisant la hauteur des salles (originellement 7,5 mètres au rez-de-chaussée). Les anciennes salles sont cloisonnées verticalement pour créer des chambres plus petites et individuelle

La fin du siècle dernier voit un service de gérontologie s’installer jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2009.

2001 Les équipes de Valenciennes Métropole commencent à s'installer dans la partie droite de l'édifice, autour de l'ancienne "cour des cuisines".

Juillet 2002 : Le président de Valenciennes Métropole, Jean-Louis Borloo, demande de transformer le nom du bâtiment en "Hôtel du Hainaut", en raison de la confusion des visiteurs voyant des services communautaires situés dans un "hôpital" . 2004 : La notice historique de l'Inventaire est rédigée pour la première fois.

Janvier 2009 : Les derniers pensionnaires quittent l'établissement, la désaffectation en tant que maison de retraite étant programmée.

2011 : L'ensemble des bâtiments entourant la cour d'honneur (corps de logis principal) est cédé à une société immobilière, la Financière Vauban, pour y aménager divers équipements, dont un hôtel de luxe et environ 160 appartements. Ces aménagements prévoient la restauration à l'identique de la toiture détruite en 1940 et la restitution des lucarnes d'origine.

2013 : D'importants travaux de réhabilitation sont menés par Valenciennes Métropole pour l'aile droite, et par la Financière Vauban pour la cour gauche. La toiture d'avant 1940, avec ses 246 lucarnes d'origine, est restaurée.

Mai 2019 : Le Royal Hainaut Spa & Resort Hôtel ouvre ses portes. Il propose un hôtel de luxe, 160 appartements de standing, et abrite les bureaux de Valenciennes Métropole.

La chapelle

La chapelle est un exemple en termes d’architecture : la façade extérieure est composée de deux doubles colonnes doriques encadrant la porte et couronné par un fronton courbe. Elle est surmontée d’un clocher de plan carré, aux angles arrondis. L’intérieur est tout à fait remarquable : une nef en berceau et un chœur en abside couvert d’une haute voute nervurée de style gothique, des bas-côtés et une galerie supérieure. Les aménagements d’époque sont encore nombreux tels que les confessionnaux, l’autel, la chaire, les délicates grilles en fer forgé ainsi que le mobilier du XVIIIᵉ siècle (tableaux, sculptures). Cette chapelle est le seul édifice religieux de Valenciennes à nous être parvenu intact depuis le XVIIIème siècle.

Divers

- 96 objets de l'Hôpital Général sont répertoriés dans la base Palissy du ministère de la Culture.

À proximité

- Square Jehan Froissart

- Caserne Vincent

- Théatre le Phénix

- Hippodrome de Valenciennes

Sources

À lire dans ![]() De l'Hôpital Général au Royal Hainaut à Valenciennes

De l'Hôpital Général au Royal Hainaut à Valenciennes

|

Cette page est en attente de contributions... (ou simplement de relecture) Si vous souhaitez apporter votre contribution à cet article, ou faire une demande de création de compte, contactez mailto:hainautpedia@vallibre.fr, ou également sur facebook |